支原体(mycoplasmas)

支原体(mycoplasmas)是一类缺乏细胞壁、呈高度多形性、细胞膜含胆固醇、能通过传统滤菌器、在无生命培养基中能够生长繁殖的最小细菌。

支原体属于:

- 支原体门(Mycoplasmatota)

- 柔膜体纲(Mollicutes)

- 支原体目(Mycoplasmatales)。

- 柔膜体纲(Mollicutes)

支原体目

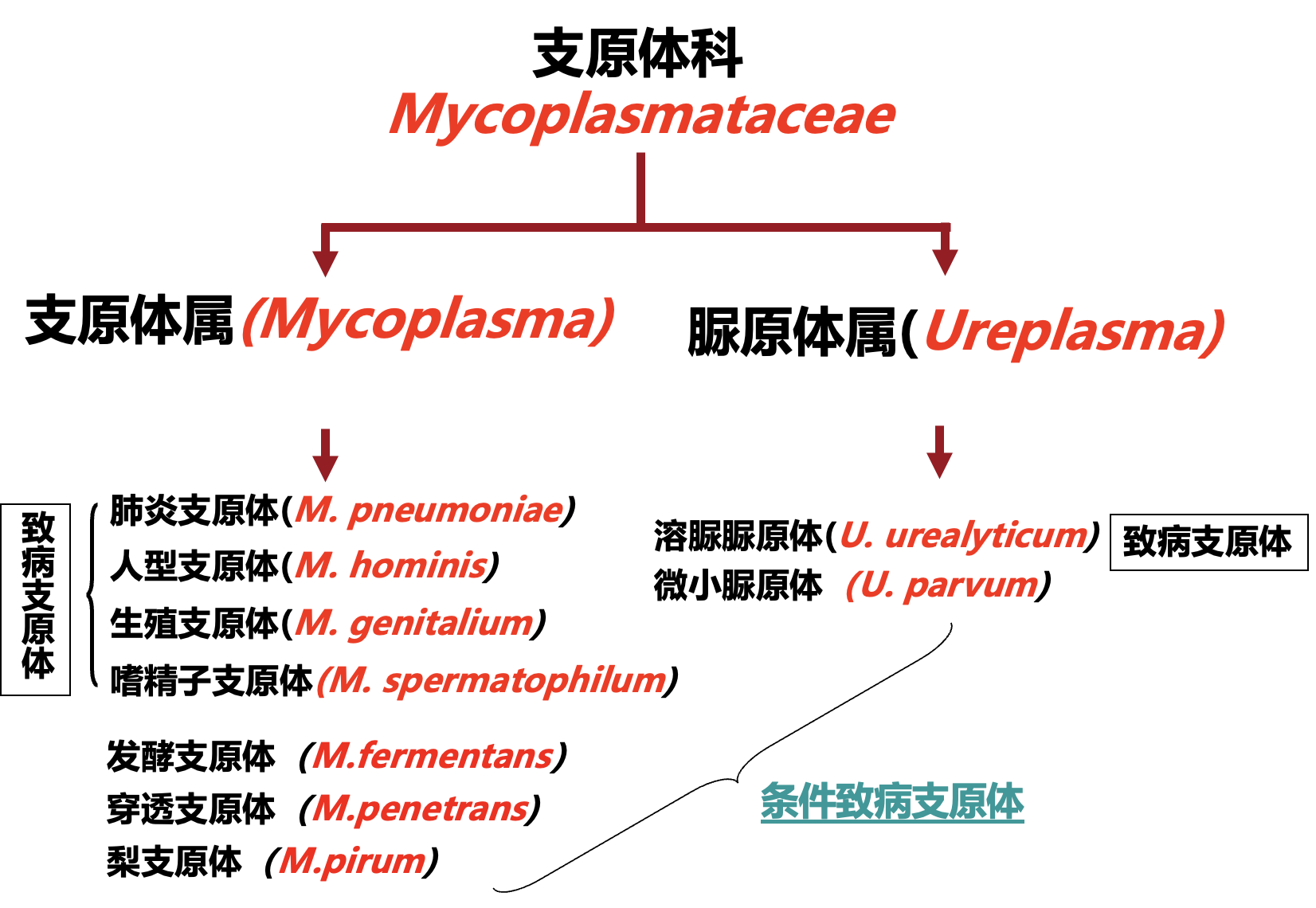

支原体目分为2个科,其中支原体科(Mycoplasmataceae) 下分

- 支原体属(Mycoplasma)

- 脲原体属(Ureaplasma)

支原体属有 120 个种,脲原体属有7个种。

目前从人体中分离获得的支原体有16个种,其中对人类致病的支原体主要有肺炎支原体(M. pneumoniae)、人型支原体(M. hominis)、生殖支原体(M. genitalium)、嗜精子支原体(M. spermatophilum), 条件致病性支原体主要有发酵支原体(M. fermentans)、穿透支原体(M. penetrans)、梨支原体(M.pirum)、解脲脲原体(U. urealyticum) 和微小脲原体(U.parvum)。

生物学性状

1、球形,梨形,丝状等多形态。

2、革兰阴性,但不易着色.

3、无细胞壁

4、细胞膜含固醇

5、部分有荚膜

6、有些具顶端结构,能黏附于宿主上皮细胞表面,与支原体的致病性有关。

培养特性与繁殖方式

培养支原体的复合培养基须含有血清,以提供支原体细胞膜合成需要的脂肪酸和胆固醇,其中胆固醇对大多数支原体的生存至关重要。大部分支原体适宜的pH为7.6~ 8.0,低于7.0易死亡,但脲原体最适 pH 为5.5~6.5。支原体兼性厌氧,大多数寄生性支原体在37°C、微氧环境(含5%CO,和90% N2)中生长最佳。由于支原体的生存和发育需要依赖宿主细胞提供必要的营养,目前自然界中存在的支原体只有小部分能够培养。

支原体主要以二分裂方式繁殖,还有断裂、分枝、出芽等方式。球状是所有支原体在培养中的基本形式。在大多数支原体培养物中,也会出现细长或丝状形式(长达 100wm,厚约0.4pm)。这些细丝倾向于产生真正分枝的菌丝状结构,因此被称为支原体。

大部分支原体繁殖速度比细菌慢,在合适环境中约3~4小时繁殖一代,在低琼脂的固体培养基上,2~7 天出现直径约10~600wm的颗粒状(图18-2A)或典型“油煎蛋”样菌落(图18-2B)。低倍镜下观察菌落呈圆形,由小颗粒聚集而成,中心致密,外周疏松。

1、营养要求高:

10%~20% 血清 (除无胆甾支原体科外),还需添加酵母浸液、核酸提取物等。

2、pH:7.0~8.0

5.5~6.5 (解脲脲原体)

3、生长缓慢:

代时: 18hr

菌落: 0.1~0.3 mm, T 株 (tiny strain)

“fried-egg" 外观

支原体有许多特性与L型细菌类似,如无细胞壁、星多形性、能通过滤菌器、对低渗敏感、“油煎蛋”样菌落。但工型细菌在无抗生素等诱导因素作用下可回复为原型菌,支原体则否。

生化反应

支原体的代谢过程涉及尿素的水解、葡萄糖的发酵、精氨酸的水解、磷酸酶活性等生化过程。

一般能分解葡萄糖的支原体不能利用精氨酸,能利用精氨酸的则不能分解葡萄糖,据此可将支原体分为两类。但发酵支原体和穿透支原体既可分解葡萄糖又可分解精氨酸。

抗原构造

支原体具有膜蛋白、脂蛋白、糖脂和脂聚糖等表面抗原。一些膜蛋白会发生自发性抗原变异。各种支原体均有其独特的抗原构造,交叉较少,可用于支原体的鉴定。采用补体结合试验可检测支原体糖脂类抗原,采用 ELISA 可检测蛋白类抗原。表面抗原的抗体可以抑制其生长与代谢,故可用于生长抑制试验(growth inhibition test, GIT)和代谢抑制试验(metabolic inhibition test, MIT) 鉴定支原体,特异性与敏感性均高。

抵抗力

因无细胞壁,支原体对理化因素的抵抗力比细菌弱。凡能作用于胆固醇的物质,如皂素、洋地黄苷、两性霉素B 等均能破坏支原体的细胞膜而导致其死亡。支原体对化学消毒剂敏感, 但对结晶紫、醋酸铊和亚碲酸钾等有抵抗力,故后者可作为支原体分离培养时防止杂菌污染的抑制剂。支原体对抑制细胞壁合成的B-内酰胺类抗菌药物天然耐受,但对干扰蛋白合成的四环素类药物、大环内酯类药物和喹诺酮类抗生素敏感。